|

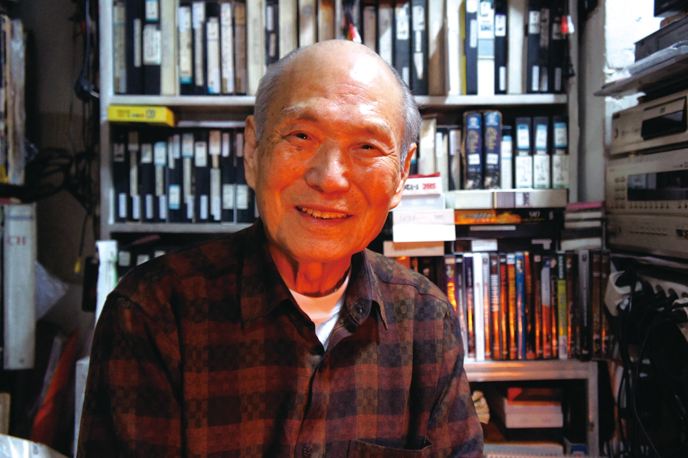

이미 예순을 넘긴 녹향(綠鄕)의 나이로 짐작할 수 있듯이 녹향의 청지기 이창수 옹은 이제 한 세기에 고작 십 년을 남긴 아흔 연세의 할아버지였다. 너무도 공손하게 손님을 맞이하는 그의 배려에 한 자리를 64년 동안 지켜온 마음이 살짝 스친 듯 했다. 그는 종이에 불을 붙여 옛날식 가스스토브에 밀어 넣고 서서히 붉어지는 불길을 살아온 세월인 양 지그시 바라본다. 그러고는 조금만 기다리면 따뜻해질 거라는 표정으로 자리에 앉는다. 한쪽 방향으로 놓인 의자들과 오래된 축음기들, 그리고 단 한 명의 백발 손님이 있는 녹향. 그 뒤편에 자리를 잡고서 한 사람의 90년 세월을 엿들으려니 무거운 설렘이 스며들었다. 그리고 이내 먼지 낀 듯 아련한 클래식 음악과 함께 그의 이야기를 들을 수 있었다. 이미 예순을 넘긴 녹향(綠鄕)의 나이로 짐작할 수 있듯이 녹향의 청지기 이창수 옹은 이제 한 세기에 고작 십 년을 남긴 아흔 연세의 할아버지였다. 너무도 공손하게 손님을 맞이하는 그의 배려에 한 자리를 64년 동안 지켜온 마음이 살짝 스친 듯 했다. 그는 종이에 불을 붙여 옛날식 가스스토브에 밀어 넣고 서서히 붉어지는 불길을 살아온 세월인 양 지그시 바라본다. 그러고는 조금만 기다리면 따뜻해질 거라는 표정으로 자리에 앉는다. 한쪽 방향으로 놓인 의자들과 오래된 축음기들, 그리고 단 한 명의 백발 손님이 있는 녹향. 그 뒤편에 자리를 잡고서 한 사람의 90년 세월을 엿들으려니 무거운 설렘이 스며들었다. 그리고 이내 먼지 낀 듯 아련한 클래식 음악과 함께 그의 이야기를 들을 수 있었다.

당시 쉽게 접할 수 없었던 클래식 음악을 들을 수 있던 곳, 30원만 내면 마실을 다녀와서도 또 점심을 먹고 나서도 하루 종일 음악을 들을 수 있었던 넉넉한 사랑방 같은 곳. 그곳이 바로 대구 향촌동에 위치한 녹향이었다. 이창수 옹은 녹향을 시작하게 된 시절을 다음과 같이 기억했다. 당시 쉽게 접할 수 없었던 클래식 음악을 들을 수 있던 곳, 30원만 내면 마실을 다녀와서도 또 점심을 먹고 나서도 하루 종일 음악을 들을 수 있었던 넉넉한 사랑방 같은 곳. 그곳이 바로 대구 향촌동에 위치한 녹향이었다. 이창수 옹은 녹향을 시작하게 된 시절을 다음과 같이 기억했다.

그는 어린 시절 기독교인이었던 어머니를 따라 대구제일교회에 다녔다. 그곳에서 동요 <오빠 생각>의 작곡가로 유명한 박태준(朴泰俊, 1900~1986)을 만나 음악을 알게 되었다. 찬송가를 듣고 동요를 들으면서 그의 귀는 자연스레 클래식까지 이해하게 되었다. 더 이상 좋을 수 없는 소리였다. 그렇게 좋은 클래식 음반을 어렵게 하나씩 사 모으다보니 어느덧 300여 개의 LP판이 품에 들어와 있었다. 하지만 해방 후 먹고 살기에도 바빴던 사람들에게 클래식은 관심 밖이었다. 해방 전에는 어렵게 돈을 모으면 백화점이나 레코드점에서라도 그나마 구할 수 있었던 클래식 음반들이 해방 후에는 판매점들이 문을 닫은 까닭에 구할 수조차 없게 된 것이다. 이에 이창수 옹은 자신이 가진 음반을 사람들과 나눌 생각으로 녹향을 열게 된다. 그러나 300여 개의 음반만으로 녹향을 유지하기엔 턱 없이 부족하다고 여긴 그는 전국 고물상을 돌아다니며 음반을 수집했다. 남들이 잘 모르고 버린 명반을 고물 속에서 찾아내 전축에 올릴 때면 그야말로 녹음의 향기 같은 신선한 전율을 느끼곤 했다. 그런 땀이 밴 음악이 사람들에게 알려진 것은 녹향에 가면 클래식을 감상할 수 있다는 소문이 학교 선생들을 통해 알려지면서부터였다. 학교에서 가르칠만한 교재가 별로 없었던 시절, 클래식을 감상할 수 있는 시간은 학생들에게 제공할 수 있는 최고의 수업이었다. 이창수 옹은 지금도 그 당시 학생들을 생생하게 기억하고 있었다. 이미 장성한 그 학생들이 어느덧 가수로, 대학교수로, 훌륭한 음악인으로 성장했기 때문이다.

그렇게 녹향이 점점 짙어져가던 어느 날, 한국 예술사에 녹향이라는 이름을 새기게 될 기회가 찾아왔다. 1950년 6월 25일 북으로부터 날아온 포성 하나로 시작된 한국전쟁은 수많은 피난민을 낳았고, 그 중에는 대한민국을 대표하는 예술인들도 있었다. 그들이 피난민의 물결을 따라 흘러들어와 고인 곳이 바로 대구였다. 고단한 피난길에 잠시 모인 것이었지만 예술인들은 그들의 예술혼을 쏟아내기 시작했다. 그리고 그 예술혼들을 토한 마당 한 자락이 바로 녹향이었다. 전쟁 통에 마땅히 모일 공간이 없었던 시절, 그들은 녹향에 모여 다 같이 음악을 들으며 시를 쓰고 낭독회를 여는 등 다양한 활동을 벌였다. 이창수 옹은 그들을 한 곳에서 바라볼 수 있는 것만으로도 흥분을 감출 수 없었다. 화가 이중섭(李仲燮, 1916~1956)이 담뱃갑 은박지에 그림을 그렸던 곳, 시인 조지훈(趙芝薰, 1920~1968), 유치환(柳致環, 1908~1967), 박목월(朴木月, 1915~1978), 박두진(朴斗鎭, 1916~1998)의 숱한 습작을 들을 수 있었던 곳, 그 외에도 아동문학가 마해송(馬海松, 1905~1966), 시인 구상(具常, 1919~2004) 등 셀 수 없는 예술인들이 작품을 울분 토하듯 쏟아내던 곳이 바로 녹향이었다. 그 중에서도 이창수 옹의 가슴 속에 남아있는 예술인은 시인 양명문(楊明文, 1913~1985)이다. 녹향을 제 집처럼 드나들던 세월의 탓도 있지만 그 세월의 보답으로 「명태」라는 글을 지어 가곡으로 만들고는 녹향 이창수 옹에게 바친다 했단다. 하지만 이창수 옹은 그건 그저 예술인들이 놀 수 있는 터전을 제공한 청지기에게 과분한 선물이었다며 상기된 얼굴로 조심스레 이야기한다.

오랜 세월 녹향을 지켜 온 이창수 옹

사실 당시 대구에는 수많은 예술인들이 모였기 때문에 비단 녹향 뿐만 아니라 사람들이 모일만한 장소 곳곳마다 예술인들이 들끓었다고 한다. 그들에게는 전쟁이 준 아픔과 치유 그리고 역설적인 삶을 분출할 곳이 필요했고, 그렇게 찾던 장소들 중에 하나가 녹향이었다. 하지만 그 시기 녹향이 더욱 특별했던 것은 예술인들에게 영감을 줄 수 있는 음악을 제공한 장소였으며, 이를 매개로 수많은 예술인들로 하여금 자신도 모르게 찾고 싶은 장소로 각인되었기 때문이다. 또한 같은 시기에 시인 구상과 조지훈, 동화작가 마해송, 소설가 최정희와 같이 뜻있는 이들이 모여 대구에 상고예술학원라는 예술학교를 설립하기도 했다. 전쟁 때문에 민족의 정신, 문화 그리고 생각이 사라지는 것을 안타까워했던 예술인들이 모여 학교를 설립한 것이다. 그리고 이 학교를 다니던 학생들에게 녹향은 선생님들과 함께 과외수업을 받을 수 있는 장소이기도 했다. 이렇게 녹향은 예술인들이 모여 전쟁에 대해 토론도 하고 창작활동도 하도록 함으로써 1950년대를 기점으로 혹여 끊길 뻔 했던 대한민국 예술의 숨결을 이어가게 해주었다.

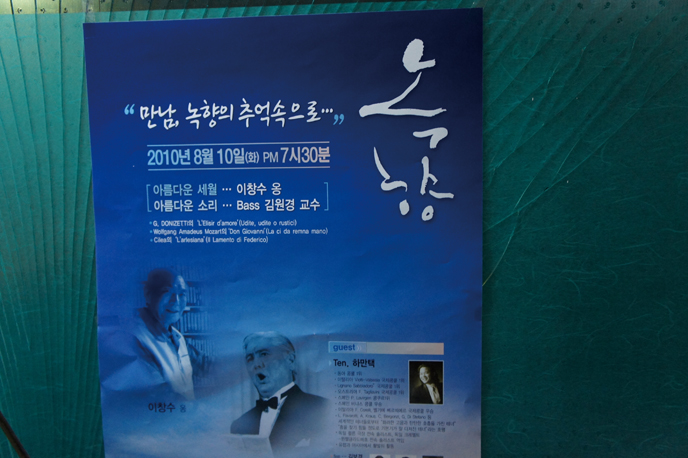

녹향을 찾던 학생이 어느덧 교수가 되어 녹향을 살리기 위한 공연을 열었다

어느 날은 배우 황해(黃海, 1921~2005)가 이창수 옹을 찾아왔다고 한다. 지금은 전영록의 부친 아니 아이돌그룹 티아라 보람의 할아버지로 설명해야 하는 배우 황해는 이창수 옹을 찾아와 자신도 클래식을 매우 사랑하는 사람인데 연극판을 꾸릴 돈이 없으니 도와달라고 부탁했다고 한다. 하루하루 운영비도 빠듯하던 시절이라 금전적인 도움은 주지 못했지만 대신 녹향에 있는 음반들을 지원해 공연할 수 있도록 했다. 그리고 세월이 지날수록 그가 큰 배우로 성장하는 것을 지켜보며, 이창수 옹은 녹향의 청지기로서 항상 행복한 혜택을 누리고 있다고 느꼈단다. 그리고 그와 같은 일들이 64년 세월동안 계속 반복되었으니 이중섭이 그토록 위대한 화가가 될 줄 몰랐고, 녹향을 찾던 수많은 학생들이 그토록 훌륭한 예술인이 될 줄은 몰랐던 것이다.

하지만 2009년 3월 녹향은 경영난을 이유로 이창수 옹의 의지와는 상관없이 문을 닫고야 말았다. 자식들의 도움으로 매달 월세를 내며 근근이 지켜왔는데 자식들 사업이 어려워지면서 더 이상 운영할 수 없게 된 것이다. 그러나 그렇게 평생의 가치를 버려야할 순간 예술을 사랑하는 사람들이 녹향에 모이기 시작했다. 공연을 열고 사람들을 모았다. 얼마 안 되는 돈이지만 생기를 잃은 녹향에게는 다시 새로운 피가 수혈된 셈이었다. 고마운 마음에 녹향의 의자마다 희망을 넣어준 사람들의 이름을 새겼다. 이창수 옹은 그 이름들이 새겨진 의자들만으로도 녹향은 영원히 숨을 쉴 수 있을 것 같아 감격스러웠다고 한다.

녹향과 함께 세월을 보낸 이창수 옹은 공부는 제대로 못했지만 녹향을 통해 흠뻑 취한 삶이 흐뭇하기에 더 이상 한이 없다고 고백했다. 그리고 그는 인생의 마지막을 녹향과 함께 할 것을 다짐하며, 마지막 날에 녹향을 대구시에 기증해 대구의 문화유산으로 남겨주길 기대했다. 그런데 그와의 인터뷰를 마치고 돌아서는 순간, 소박한 박수소리가 들려왔다. 단 한 명의 백발 손님이 여태 같은 자리에 앉아 한 곡을 온전히 감상했다고 기뻐하는 소리였다. 이창수 옹은 그렇게 박수치는 손님을 위안인 양 바라보았다. 손님이 너무 없어 외로운 녹향을 그는 거울 보듯 바라보고 있었다. 그리고 마지막 인사를 보냈다. 또 오라며.

이제는 세월의 먼지를 쓰고 고이 누워 있는 예술의 터, 녹향. 그 먼지를 닦아낼 우리들 작은 관심에도 찬란한 녹향의 향기가 다시 살아날 것만 같아 돌아서는 발길에 무거운 아쉬움이 젖었다.

이미지 제공_ 필자

李亨一 1978년 서울생. KBS 대구방송총국 PD. hyeongil@kbs.co.kr

#저자 약력

1978년 서울 KBS 대구방송총국 PD

hyeongil@kbs.co.kr

|