|

언제부턴가 사람들은 이태원梨泰院을 문화와 예술, 젊음과 자유가 있는 즐겁고 매력적인 곳으로 생각하기 시작했다. 필자는 2008년 작가 3명, 공동기획자와 함께 1년 동안 이태원을 조사하고, 이태원의 지역적 특성에 집중해 세계화에 대한 고민을 풀어내는 프로젝트를 진행했다. 하지만 1년이 넘는 프로젝트 진행 기간이나 2009년 2월 전시를 열 때까지만 해도 이태원은 지금 같은 세련되고 쿨한, 매력적인 이미지는 아니었다.

오랜 시간 이태원은 고립된 외딴 섬처럼 인식되어 왔다. 남산 남사면에서 용산으로 이어지는 이 지역은 청나라 군대가 진주한 이래 일제강점기 때 일본군과 한국전쟁 후 미군 기지로 이어지며 군수물자를 다루는 상인들과 위락 시설이 들어선 곳이다. 조선왕조 500년 동안 쇄국을 고수하고 순혈주의를 강조했던 한국의 상황은 이들을 타인으로 규정하고 배척했다. 그리고 이들이 모여 있는 이태원을 현재와 다른 의미로 ‘다른 이들이 사는 곳 이태원異胎園’으로 불렀다. 최근까지도 지척에 미군부대가 있어 군인들에게 유흥을 제공하는 역할을 했고, 낮 동안은 미군부대에서 나온 물건이 거래되는 도깨비 시장이 열렸다. ‘빅 사이즈’ 옷과 신발, 정교하게 만들어진 ‘짝퉁’ 명품으로 이름을 날렸다.

지금 이태원은 한국의 그 어느 곳보다도 매력적인 곳이다. 이태원이 품었던 이질성과 부정적 인식의 흔적은 찾아볼 수 없다. 많은 외국인들이 한국을 찾으면서 낯섦이 어느덧 익숙함으로 바뀌고 있는지도 모르겠다. 어쨌든 이태원은 다르기에 거부감을 가질 수밖에 없었던 곳이었고, 하지만 지금은 다르기 때문에 매력적인 곳으로 다가온다. 제일기획 뒤편에는 이슬람 예배당인 모스크가 있어서, 터번과 히잡을 둘러쓴 아랍인, 동남아인 등 무슬림을 만날 수 있는 곳이다. 터키나 인도 음식 등 이국적인 음식을 맛볼 수 있는 식당들이 부지기수고 얼마 전에는 요르단 음식점까지 생겨났다. 또한 유럽풍의 식당과 바가 해밀턴 호텔 뒤편을 중심으로 모여 있다. 이태원로를 가운데 두고 남산 남사면인 한남동엔 2004년 문을 연 삼성미술관 리움과 삼성 이건희 일가를 비롯한 부자들이 사는 부촌이 형성되어 있다. 또한 각국의 대사관이 밀집해 있고, 동성애자 클럽, 트랜스젠더 클럽과 외국인 전용 클럽 등이 모여 있다. 세계 각국에서 온 이들이 자신들의 커뮤니티를 형성해서 살며 밤이면 자신들의 언어로 이야기할 수 있는 클럽이나 술집, 식당을 찾는다. 열거한 것 외에도 이태원은 훨씬 더 많은 문화 다양성이 흥미롭게 공존하는 곳이다.

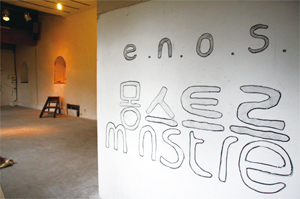

그리고 여기에 미술관과 갤러리가 속속 들어서기 시작했다. 2004년 문을 연 삼성미술관 리움을 필두로, 2005년부터 2010년까지 ‘그림 집’이라는 작은 갤러리가 녹사평역 방향으로 이태원로에 있었고, 2007년부터 2010년까지 이슬람 사원의 상가 건물에 ‘문화 공간 도배박사’라는 공간이 운영됐다. 실험적 대안 공간의 활약이 눈에 띄던 시기였다. 역시 이슬람 사원 근처에 2009년 말부터 2010년까지 젊은 작가들의 실험적인 작업을 전시하던 ‘몽스트르Monstre’라는 작은 갤러리가 활동했고, 제일기획 근처 중고가구점 이름을 그대로 사용한 ‘스페이스 해밀톤’이 2009년 가을부터 2010년 말까지 계원디자인조형예술대학에 의해 운영됐다. 그리고 맞은편에 한국예술종합학교가 운영하는 ‘스튜디오 683’이라는 레지던시 스튜디오가 2010년부터 2013년 초까지 운영됐다. 같은 시기 최정화 작가가 운영한 ‘복합문화공간 꿀’과 ‘꿀풀’이 약 3년간 많은 예술가들이 활동할 수 있는 기반을 제공했다. ‘꿀풀’과 ‘스튜디오 683’, ‘스페이스 해밀톤’ 등은 독지가인 건물주가 무상으로 사용하게 했다는데, 결국 예술을 끌어들임으로써 지역을 활성화하고 인근의 지가를 올리는 효과를 봤다. 실제 그 근처에 많은 카페가 생겼고, 옷가게, 디자인 샵 등이 즐비하게 늘어서 있다. 문제는 이들 공간들이 긴 호흡으로 지속되며 지역에 스며들지 못했다는 점이다. 임대료 인상 등으로 인한 운영의 어려움 말고 다른 근본적 이유가 있는 것일까?

2009년 필자가 기획한 <이태원 異胎院>전은 이태원 동인장 여관에서 열렸는데, 이 동인장 여관은 주로 외국인 노동자들이 장기간 투숙하는 장소로, 그 여관의 성격과 존재 자체가 자본을 좇아 전 세계의 노동력이 모여드는, 즉 세계화의 추세를 여실히 보여주는 공간이었다. 2010년에는 실제로 자신이 생활한 이태원의 집을 예술 공간으로 탈바꿈하는 프로젝트를 이주요 작가가 진행했고, ‘이태원 주민일기’라는 이름으로 9명의 작가가 이태원, 한남동에서 거주하며 겪은 이야기를 블로그 형식으로 기록하고, 단행본으로 출판하기도 했다. 또 홍대 앞 갤러리 킹의 디렉터 문화기획자 바이홍이 운영하는 카페 겸 예술 공간인 ‘초능력’도 이태원에 문을 열었다. ‘표화랑’, ‘백혜영 갤러리’, ‘갤러리 두루’ 등 상업 갤러리도 현재까지 운영되고 있고, 성북동에서 시작한 ‘테이크아웃 드로잉’은 이태원(녹사평)점을 오픈하면서 성북동 시대를 마감하고, 지척에서 두 곳을 함께 운영하고 있다. 제일모직에서 운영하는 ‘갤러리 식스’가 리움 미술관 근처에 2010년 문을 열었고, ‘갤러리 BK’, ‘프로젝트 스페이스 갤러리 골목’이 2011년 문을 열고, 2012년에는 ‘스페이스 윌링&딜링’, ‘갤러리 101’, ‘프로젝트 스페이스 MO’, 대림미술관이 운영하는 ‘구슬모아 당구장’ 등이 전시장을 열고 활동 중이다. 필자가 이태원을 기억하는 시점부터 이태원에는 많은 예술 공간들이 생겼다가 사라지고 또 다시 생겨나고 있다. 예술가들이 모이고 나면 언제나 상업적인 시설이 들어와 예술가들을 몰아낸다. 지금은 대안공간과 상업 화랑의 구분이 모호해지고 있고 사실상 구분 자체가 불필요할지도 모른다. 바로 이 점이야말로 필자가 곤혹감을 갖는 지점이다. 2008년 프로젝트를 기획하며 그렸던 이태원의 이미지와 지금의 이태원이라는 실상이 보여주는 현격한 거리에 비관하게 되는 것이다. 이태원은 신촌과 홍대, 그리고 최근에는 상수동이 겪은 운명을 그대로 반복하고 있을 뿐인가. 여전히 몇몇 젊은 작가들이 이태원의 특성을 살린 작업을 진행 중이지만, 지금 이태원을 채우고 있는 예술 공간의 흐름은 결국 ‘자본의 밑무늬’로 기능하는 것은 아닌가.

#저자 약력

徐準皓 1979년 부산 생. 스페이스 오뉴월 대표 및 디렉터, 전시기획 비평가

juno@onewwall.com

|