전시 《퐁피두센터미디어특별전 비디오 빈티지 : 1963 ~ 1983》(10월 2일-12월 31일, 국립현대미술관)

당신은 아는가?

얼마나 빨리 대부분의 미술관에서 TV 의자를 이용할 수 있게 될지를?

얼마나 빨리 아티스트들이 자신의 TV 채널을 갖게 될지를?

얼마나 빨리 비디오 아트를 위한 TV가 대부분의 가정의 벽을 뒤덮을지를?

-백남준, <TV 의자를 위한 새로운 디자인>, 종이에 실크 스크린, 1973

퐁피두센터와 국립현대미술관의 협력 프로그램으로 열린 기획전 《비디오 빈티지: 1963~1983》에서 우리는 백남준이 질문했던 텔레비전이 장악한 전 세계인의 거실, 그리고 미술관을 본다. 여닫이문이 달린 텔레비전이 집안 최고의 가보이던 시절을 떠올릴만한 옛 시절의 텔레비전과 그 텔레비전과 제작연도가 비슷한 작품이 상영되고, 오래되어 손때 묻은 의자들에 걸터앉아 작품을 볼 수 있는 십 여 개가 넘는 비디오 라운지가 전시장을 채우고 있다. 1973년에 던진 백남준의 질문이 무색할 만큼 미술관에서 만나는 최첨단의 LED, LCD 모니터와 영상 프로젝션은 이미 친숙함을 넘어서 현대 미술관 전시 관람의 매우 큰 부분을 차지하고 있는 요즘, ‘빈티지’가 되어버린 브라운관 텔레비전의 전시가 반갑기까지 하다.

《비디오 빈티지: 1963~1983》전은 비디오아트를 미술사의 관점에서 비디오아트의 초기 20년을 시대구분하고 20년간의 작품의 경향과 흐름을 정리한다. 퐁피두센터의 비디오 컬렉션을 중심으로 정리한 이번 전시에서 비디오아트의 역사의 시작점은 1963년 백남준의 첫 개인전을 그 기점으로 한다. 올해로 꼭 50년 전 독일 부퍼탈의 파르나스 갤러리에서 열린, 미술사의 새로운 이정표를 제시한 백남준의 첫 개인전 《음악의 전시: 전자 텔레비전 Exposition of Music: Electronic Television》에서 백남준은 13대의 실험 텔레비전을 전시한다. 여기서 그는 이 13대의 텔레비전 각각에 다양한 다이오드 값을 입혀 입력된 소리에 따라 다르게 나타나는 파장을 만들어내고(<참여 TV>), 고장 난 텔레비전을 옆으로 세워 전시하고 (<Zen for TV>), 방송 중인 TV 프로그램 화면에 자석을 대서 왜곡시키는 등 (<자석 TV>) 텔레비전이라는 하드웨어와 컨텐츠 모두를 변환시켜 전시하였다. 그리고 이 전시를 기점으로 텔레비전과 비디오는 예술의 범주 안에서 논의되어야 하는 매체가 되었다.

《비디오 빈티지》전은 백남준의 첫 개인전을 시대구분의 시작점으로 놓는 동시에 백남준의 “최초의 비디오 퍼포먼스”로 추정되는 <버튼 해프닝, 1965>을 통해 비디오아트의 태동기의 경향을 보여준다. 1965년 휴대용 카메라와 녹화장치가 되어 있는 소니의 포타팩의 출시로 백남준은 당시 교황 바오로 6세를 촬영하여 상영하였지만 이는 남아 있지 않고, 같은 해 외투의 단추를 풀었다 잠갔다 하는 백남준 자신을 찍은 비디오 <버튼 해프닝>은 최근 발견되어 복원되었다. 이 작품은 흥미롭게도 장 뒤피의 <아티스트 프로파간다 II>와 함께 나란히 전시되어 있는데, 큐레이터의 설명을 따르자면 이 작품에서 레이몽 앵스와 장 뒤피는 단추에 대한 농담을 나누며 이것은 백남준의 <버튼 해프닝>을 가리키는 것이다. 당대의 작가들이 서로의 작품에 가벼운 농담과 함께 경의를 표하는 모습에서 국경과 거리의 장애 없이 서로 공감하는 당대 예술가들의 자유로움을 읽을 수 있다.

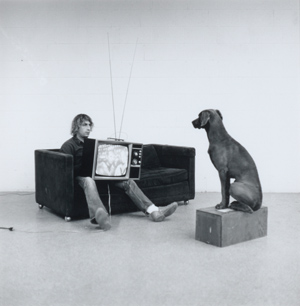

《비디오 빈티지》전시는 20년간의 비디오 아트의 작품의 경향을 세 가지의 큰 틀, “퍼포먼스와 셀프촬영”, “텔레비전의 발전과 관련된 경험”, “개념적이고 비판적인 연구”로 구분한다. <버튼 해프닝>이 보여주듯이 초기 비디오 아트는 많은 부분 “스튜디오 퍼포먼스”를 담고 있다. 당시의 아티스트들은 자신의 작업 스튜디오에서 작업을 진행하는 작가 스스로의 모습(브루스 나우만, 비토 아콘치), 자신의 신체를 이용한 가학적인 행위 예술을 통해 정치적인 메시지를 전달하던 작가들의 과격한 행위 예술, 혹은 퍼포먼스 공연 비디오 작업(폴 매카시, 에스더 페러, 발리 엑스포트 마리나 아브라모비치), 댄 그래험의 작품 제목에 등장하는 개념 <행위자/관람자/거울>의 역할과 관계를 설정하는, 비디오의 자기 반영적 속성을 통해 이미지의 재현과 반영, 그리고 행위자와 관람자의 상호작용 등에 몰두하는 퍼포먼스 작업(댄 그래험, 신야 이베코비치, 조앤 조나스, 앨런 카프로)이 전시된다.

전시의 두 번째 파트는 텔레비전의 발전에 따른 매체의 기술적 매커니즘에 대한 집중적인 관심과 가능성에 대한 모색 (백남준의 <글로벌 그루브>)을 그리는 작품과 텔레비전 매체가 기본적으로 지닌 상업적이고 프로파간다적인 속성을 전유하고 패러디하는(앤트 팜, 다라 번바움) 작품들로 구성되어 있다. “기술은 기술의 정신적이고 사회적인 결과를 우리가 깨닫게 만듦으로써 예술의 기능을 수행하기 시작한다”는 마셜 맥루언의 말처럼 백남준은 <글로벌 그루브>에서 텔레-비전 기술의 확장을 통해 세계인의 문화가 동시적으로 소통되는 사회에 대한 새로운 비전을 보여주고 있다. 그는 “비디오 공동시장”의 미래, 각국의 문화를 담은 비디오가 자유롭게 소통되면서 응접실에서 각국의 춤과 노래를 동시에 볼 수 있는, 당시에는 불가능했던 미래의 장면을 비디오에 담는다. 한편 앤트 팜의 <영원한 프레임>은 70년대 텔레비전의 보급이 가속화된 미국사회를 집단적 쇼크 상태로 몰아갔던 케네디 대통령의 암살 장면을 재연하여 텔레비전 매체의 속성에 대한 비판적 거리두기를 시도한다. 이를 통해 미디어가 사건의 본질보다는 신화를 창조하고 더 나아가 본질을 조작하는 데 얼마나 큰 기여를 하는지 질문한다.

1970년대 유럽과 미국의 텔레비전 방송국들은 아티스트들을 위해 방송시간을 할애하고 텔레비전의 기술과 콘텐츠를 실험하였다. 대표적인 방송국은 보스턴 공영방송 WGBH로 백남준과 앨런 카프로, 제임스 시라이트 등이 참여한 비디오 옴니버스 <매체는 매체다>를 비롯하여 백남준의 4시간 길이 생방송 <비디오 코뮨> 등을 방송하였다. 《빈티지 비디오》에서는 WGBH의 실험을 이끌었던 프레드 바직이 의뢰하여 개념미술가 브라이어 오더허티가 백남준, 더글라스 데이비스, 제임스 시라이트, 리처드 세라 등 당대의 비디오 작업을 하던 예술가들을 인터뷰하고 그들의 작품세계를 정리한 <비디오: 더 뉴 웨이브>가 상영된다. 한편 유럽에서는 게리 슘의 실험적인 갤러리에서 로버트 스미슨, 데니스 오펜하임, 요셉 보이스 등의 작가들의 작품이 제작되고 독일 방송국에서 소개되었다. 전시에서는 그 중 요셉 보이스의 <신원 확인>이 선보이는데, 작품 속에서 요셉 보이스는 펠트 천으로 화면을 감춘 텔레비전 앞에서 TV 화면을 주먹으로 치며 소시지로 벽에 스위치를 누르는 행동을 보이며 인간과 기계, 예술과 삶에 대해 질문한다.

미디어의 속성과 미디어의 환경에 대한 탐구를 통해 세계를 이해하고자 했던 백남준과 맥루언의 방법론, 미디어의 흐름과 소용돌이에 대한 관찰을 통해 그 흐름을 예측하는 것, 그것은 현대에 요구되는 미디어 비평방법이자 “미래를 사유하는” 예술가들의 숙명과도 같은 것이다. 이 전시가 다루고 있는 인터넷 시대 이전의 아날로그의 시대에 꿈꾸고 예견했던 쌍방향의 디지털 방식의 정보 전달 체계는 개인 각자가 자신만의 채널을 보유하고 글로벌하게 소통할 수 있는 시대가 되었다. 말 그대로 백남준이 말한 “사이버네틱스화된 삶에 대한 예술”을 고민하고 제시해야 하는 이 시기에, 《비디오 빈티지》전은 선진적인 미디어를 통해 제시한 예술가들의 인간과 삶의 환경에 대한 탐구를 보여줌으로써 예술의 소명을 일깨울 뿐 아니라, 하나의 매체가 만들어낸 시대의 미디어스케이프를 재현한다.

#저자 약력

이미지 제공_국립현대미술관

李采映

1973년 인천 출생. 백남준아트센터 큐레이터.

chaeyoung@njpartcenter.kr

|