|

『이상한 나라의 앨리스』(1865)의 속편인 『거울나라의 엘리스』(1871)에 등장하는 붉은 여왕은 달리기의 귀재다. 러너스하이(runner’s high)라는 미지의 쾌감을 좇아서 틈만 나면 달음박질치는 무수한 한국의 마라톤 마니아처럼 붉은 여왕은 쉬지 않고 달린다. 앨리스는 잠시도 쉬지 않고 뛰어다니는 붉은 여왕을 쫓아가느라 헉헉거리며 묻는다. “어디를 향해 이렇게 빨리 뛰어가느냐”고.

달리기에 심취한 사람들에게 이런 멍청한 질문이 또 있을까. 붉은 여왕은 코웃음을 치며 이렇게 말한다. 이 세계에서는 주변 경치가 계속 움직인다. 그래서 가만히 서 있으면 계속 뒤처지게 된다. 열심히 달려야 겨우 제자리걸음을 면하고, 앞에 달리고 있는 사람을 따라붙으려면 그 사람의 두 배 이상의 속도로 뛰어야 한다고.

한국사회의 붉은 여왕들은 이렇게 설명할지도 모르겠다. 치열한 경쟁사회에서 변화에 적응 못하면 도태될 수밖에 없다. 마음은 불안하지만 어떻게 해야 할지 모르니 몸이라도 바삐 움직이는 게 차라리 마음 편하다. 이렇게 뛰다보면 이 세상에서 뒤처질지 모른다는 불안감이라도 잠재울 수 있지 않겠느냐. 이야말로 에피쿠로스학파가 말했던 불안감이 없는 아타락시아(ataraxia)마음을 어지럽히지 않는 일 또는 상태의 상태에 이르는 것이니 러너스 하이야말로 21세기의 아타락시아가 아니겠냐고.

신자유주의 시대 산업화와 탈산업화를 한꺼번에 경험하고 있는 한국사회야말로 이런 붉은 여왕의 나라라고 아니할 수 없다. 그중에서도 미디어의 변화는 수많은 사람들이 매일매일 눈과 귀로 감지할 수 있는 것이기 때문에 상대적으로 더욱 빠르게 느껴질 수밖에 없다. 문제는 변화의 내용보다 그 변화의 속도에 있다.

출퇴근 시간 지하철 승객들의 미디어 이용 변화는 이를 뚜렷이 보여준다. 필자의 신문사 입사 전후 20여 년간 지하철 승객들이 중앙일간지 내지 스포츠신문을 읽는 풍경은 큰 변화가 없었다. 그러다 2002년 5월 첫 등장한 타블로이드판형의 무가지들이 이들 신문을 밀어내고 그 자리를 차지하는 데는 2년이 채 걸리지 않았다. 그리고 4년여가 지난 최근에는 위성 디엠비(DMB, Digital Multimedia Broadcasting)폰으로 텔레비전 뉴스나 드라마를 보는 승객들이 부쩍 늘고 있다.

미디어 역사에서 활자매체의 시대는 유사 이래 독보적 지위를 누려왔다. 특히 1455년경 구텐베르크(Johannes Gutenberg)의 금속활자 발명 이후 500년간 활자매체는 미디어 그 자체였다. 1830년 사진기 발명, 1896년 라디오 발명, 1926년 텔레비전 발명은 그때마다 활자매체의 아성을 무너뜨릴 만큼 각광을 받았지만 미디어의 위상을 뒤흔든 근본적 혁명은 1960년대에 가서야 이루어졌다. 엄밀히 말해 1964년 “미디어는 메시지”라는 마샬 맥루한(Herbert Marshall Mcluhan)의 선언을 통해 그 혁명적 변화를 비로소 체감하게 된 것이다.

이후 눈부시게 발전하는 새로운 미디어의 등장이나 다양한 미디어융합 현상에서 진정 놀라운 점은 그 변화의 내용이 아니라 속도이다. 활자의 시대에서 텔레비전의 시대로 전환되는 데는 40여 년에서 120여 년의 세월이 필요했다. 하지만 월드와이드웹(world wide web)이 탄생한 1991년을 기점으로 텔레비전의 시대에서 인터넷의 시대로 전환되는 데는 10여 년밖에 걸리지 않았다.

인터넷 시대의 내부 변화 속도는 더욱 빠르다. 인터넷 문화의 진화를 보여주는 웹 2.0이 본격 소개된 것은 2004년 말이었는데 불과 2년 만에 우리는 웹 2.0 정신의 구체적 실현물 중 하나라 할 UCC의 시대에 접어들었다.

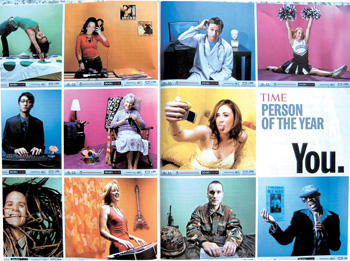

웹스터 사전은 2004년 인터넷 사이트 검색 1위로 개인 미디어인 블로그를 뽑았다. 그 2년 뒤인 2006년 미국의 시사주간지 <타임>이 ‘올해의 인물’로 UCC의 주인공인 ‘당신(YOU)’을 뽑았다. 급기야 UCC는 올해 한국대선의 결정적 변수가 될 미디어로 초미의 관심 대상이 됐다.

웹 1.0이 미디어 시장을 장악하는 데 10년이 걸렸다면 웹 2.0은 불과 2년 만에 그 일을 해치웠다. 그리고 올해 벌써부터 웹 3.0 개념이 등장했다. 웹 2.0이 ‘쉬운 웹’을 통한 쌍방향성의 강화와 그를 통한 집단 지성의 발현이라면 웹 3.0은 검색엔진이 이를 토대로 필요한 정보를 스스로 찾아서 제공하는 ‘똑똑한 웹’을 구현하는 것이라고 한다.

올 1월 방한한 미국의 발명가이자 미래학자인 레이 커즈와일(Ray Kurzweil)은 『특이점이 온다』(2006, 미국)라는 저서에서 충격적 예측을 내놓았다. 2040년경이면 인간의 영혼이 자신의 몸을 벗어나 기계에 자리잡음으로써 영생불사가 가능할 것이라고. 그는 과학기술의 발전 속도가 기하급수적으로 빨라지면서 과학기술자들조차 SF소설에서나 가능하다고 치부하던 일들의 상당수가 앞으로 30~50년 만에 실현될 것이라고 주장했다. 그러면서 1950년대 정보이론가 존 폰 노이만(John Von Neumann)의 다음과 같은 말을 인용했다.

“기술의 항구적이고 가속적인 발전으로 인해 인류 역사에는 필연적으로 특이점이 발생할 것이며, 그 후의 인간사는 지금껏 이어져온 것과는 전혀 다른 무언가가 될 것이다.”

커즈와일의 책을 읽으면서 깨달은 것은 현재의 변화 속도라면 미디어 분야에서도 특이점의 빅뱅이 멀지 않았다는 것이다. 그것이 구체적으로 어떤 양상이 될 것인가보다 더욱 중요한 것은 그 변화의 가속도가 기하급수적으로 빨라지리라는 점이다.

영국의 시사경제주간지 <이코노미스트(Economist)>는 ‘누가 종이신문을 죽였는가?(Who Killed the Newspaper?)’라는 지난해 8월 26일자 커버스토리에서 2043년경이면 미국 내 종이신문이 하나도 남아 있지 않게 될 것이라는 예측을 내놓았다. 신문사들이 인터넷과 새로운 미디어로 말을 옮겨타게 될 것이라며 이를 ‘더 많은 미디어, 적은 뉴스(More Media, Less News)’로 표현했다.

그렇다. 미디어 빅뱅의 시대에 종이매체로서의 신문은 멸종 위기에 처했다. 그러나 이는 커즈와일의 책에서 말한 휴먼 1.0으로 육체의 죽음을 뜻할 뿐이다. 커즈와일은 2010년경이면 수십억 개의 나노봇(nanobot)이 몸과 뇌의 혈류를 타고 흐르며 병원체를 물리치고 유전자 오류를 수정하는 휴먼 2.0의 시대가 올 것이고, 2040년경 시작될 휴먼 3.0의 시대엔 우리의 영혼이 육체를 벗어나 기계에 안착하게 될 것이라고 예언했다.

커즈와일의 예언을 신문에 적용할 경우 인간이 육체에 안녕을 고하는 시기와 뉴스산업이 종이에 작별을 고하는 시기가 거의 일치한다. 인간 육체의 변화 양상에 대한 커즈와일의 관점을 신문에 적용한다면 지금은 신문 1.0에서 신문 2.0으로 가는 전환기이다.

<이코노미스트>가 지적했듯이 전 세계 신문은 지금 종이에서 온라인 버전으로 말을 갈아타고 있다. <워싱턴포스트>와 <뉴욕타임스>는 지난해 그동안 분리돼왔던 오프라인 뉴스룸과 온라인 뉴스룸의 통합을 시도 중이다. 또 수많은 유력지들이 그동안 종이신문에 투입했던 에이스 기자들을 온라인 뉴스에 투입하고 있다. 미국 언론인 사이에서 최고의 영예로 꼽히는 퓰리처상이 2006년부터는 닷컴기사에 문호를 개방해 <뉴욕타임스닷컴>이나 <워싱턴포스트닷컴>의 기사가 퓰리처상을 수상하기 시작했다.

문제는 종이에서 온라인 중심으로 무게중심이 이동한다는 것이 단순히 뉴스를 실어나르는 미디어의 변화만을 의미할 수는 없다는 점이다. 기사 내용의 변화는 차치하고라도 형식과 문체의 커다란 변화가 수반될 수밖에 없다.

전통적 신문매체에 익숙한 중장년 세대는 이런 변화가 중후장대(重厚長大)에서 경소단박(經小短薄)을 의미할 것으로 우려한다. 이는 깊이도 없고 정확성도 떨어지는 지식을 경멸조로 말할 때 ‘네이버 검색 지식’이라고 말하며 전자매체를 비하하는 인식의 연장선상에 있다.

그러나 인터넷 내지 네티즌 문화의 많은 부작용에도 불구하고 온라인이 가져온 지식혁명을 부정할 수는 없다. 네이버 검색 지식의 얄팍함을 말하기 전에 그런 지식이라도 손쉽게 접할 수 있는 인구가 엄청나게 증가했다는 변화의 본질을 인식해야 한다. 양적 변화는 언제나 질적인 변화를 가져오기 때문이다.

특히 한국 신문의 온라인화가 가져올 긍정적 변화 중 하나는 서구 신문에 비해 기사가 짧아 고질적 취약점으로 지적돼온 심층성과 전문성이 심화될 가능성이 크다는 점이다. 인터넷이라는 미디어의 특징 중 하나는 그 정보를 담아낼 형식이 거의 무한대에 가깝다는 것이다. 따라서 언제나 지면의 제한이라는 압박감에서 자유로워질 수 있다.

여기에 UCC혁명이 가져온 뉴스생산의 대중화에 대응하기 위해서라도 이런 기존 뉴스매체의 전문성(professionalism) 강화는 피할 수 없다. 누구나 뉴스를 생산할 수 있다는 것은 역설적으로 제도언론을 속보성의 압박에서 자유롭게 해준다. 만인(萬人) 기자 시대에 제도언론이 속보성으로 승부를 걸 경우엔 만인 대 만인의 투쟁에 뛰어드는 결과밖에 낳지 못한다. 제도언론의 입장에서 속보성을 포기한다는 말은 대신 심층성과 전문성의 강화로 귀결될 수밖에 없다.

전문성의 강화는 대개 직업윤리의 강화를 낳는다. 수많은 사람들이 기자가 될 수 있는 시대가 됐다는 말은 다시 말해 그들과 차별화되는 기자의 본령은 무엇이고, 어떤 사람이어야 하느냐는 윤리적 자각을 일깨우게 된다. 이는 과거 상대를 타자화하는 방식으로 누리던 배타적 영역이 이제는 스스로를 타자화하는 방식으로만 획득될 수 있다는 뜻이다.

이는 참여정부 출범 이후 공멸의 위기에 처한 한국의 언론이 UCC 시대의 도래를 오히려 환영해야 할 또 다른 이유이다.

#저자 약력

權宰賢 1970년 경남 진해 출생. <동아일보> 문화부 학술담당 기자

confetti@donga.com

|