한·중·일 역사드라마의 ‘민족’ 상업주의

역사드라마는 역사상의 인물을 조명하여 그들의 영웅적인 행적과 위업이 지닌 민족적, 국가적 의미를 강조함으로써 ‘객관적’ 역사에 ‘당대적’ 가치관을 부여한다. 따라서 역사드라마는 정치적으로 동시대적이다. 즉 드라마의 모티프가 되는 사건이 발생한 시점은 명백히 과거이지만 드라마를 생산, 소비하는 시점은 현재라는 것이다. 역사드라마는 다른 장르보다 쉽게 정치·사회적 분위기에 편승하거나 좌우되어 왔기 때문에 그 무게가 남다르다.

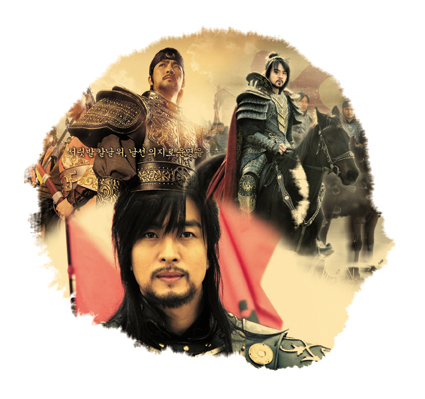

따라서 동북아시아 한·중·일 3국의 역사드라마에서 상대국과 얽힌 부분을 어떻게 재현하느냐는 언제나 민감한 쟁점이었다. 동북공정(東北工程) 이래 중국네티즌들은 한국의 고구려 소재 드라마인 <연개소문(淵蓋蘇文)>(SBS, 2006), <대조영(大祚榮)>(KBS, 2006), <주몽(朱蒙)>(MBC, 2007), <태왕사신기(太王四神記)>(MBC, 2007) 등을 반(反)중국 드라마로 연일 성토했다 한다. 하지만 중국 역시 중화민족주의를 강화하고 있다. 단대공정(斷代工程) 중원지역 상고사연구 프로젝트 과 동북공정, 55개 소수민족 역사를 모두 중국사로 흡수하는 통일다민족국가론 등이 그것을 상징적으로 보여준다. 경제성장에 따른 중국의 자신감은 동북아시아의 맹주를 향한 야망으로 드러나고 있는데, 이는 중국 CCTV에서 방영하고 있는 일군의 역사드라마에서도 강하게 나타난다.

중국에서도 한국과 마찬가지로 드라마의 역사적 고증문제 등에 대해 첨예한 논쟁들이 지속하고 있는데 이러한 논란들은 현재 중국에서 역사드라마가 얼마나 많은 시청자들의 관심을 불러일으키고 있는지를 반영하는 척도이기도 하다. 한류(韓流)에 의해 TV연속극 영역을 상당부분 잠식당한 중국TV에서 역사드라마는 그나마 가장 볼만한 프로그램이며 시청률도 대체로 높은 편이다. 한국에서 이순신(李舜臣), 장보고(張保皐), 광개토대왕(廣開土大王)과 같은 인물들을 드라마의 주인공으로 내세워 ‘민족중흥의 역사적 사명’을 완수한 영웅들을 통해 국가주의를 강화하고 있다면, 중국에서도 마찬가지로 한무제(漢武帝)나 진시황(秦始皇)과 같은 역사적 인물들을 내세워 ‘강한 국가’를 지향하는 동일한 목적을 수행하고 있는 것이다.

일본 역시 마찬가지이다. 이들은 과거사에 대한 죄책감 없이 팽창적 민족주의를 추구하고 있는 듯하다. 일본의 경우, TV사극 제작은 NHK가 유명하다. 공영방송 NHK는 매년 한 편씩 1년에 걸친 대하드라마를 방영한다. 새 대하드라마를 방영하면 관련서적이 수없이 쏟아져 나올 정도로 관심이 높기 때문에 이들은 국민드라마로 불린다. 역사적 인물 오다 노부나가(織田信長, 1534~1582)를 그리고 있는 <공명의 갈림길(功名が)>(2006), 일본의 국가형성기를 그린 <타이카노카이신(大化改新)>(2005), 헤이케(平家)와 겐지(源氏)전국시대 다이묘들의 갈등과 바쿠후(幕府) 형성을 보여주는 <요시쓰네(義)> (2005) 역시 오다 노부나가, 토요토미 히데요시(豊臣秀吉, 1536~1598) 등의 인물이 등장하는 <토시이에와 마쓰(利家とまつ)>(2002), <타이코오키(太閤記)>(2003), 쿠로후네(黑船) 무로마치(室町)시대 이후 일본에 온 서양 배의 통칭 내항 후의 시대를 배경으로 하는 <오오쿠(大奧)>(2003), 겐로쿠아코오지켄()1을 다룬 여러 버전의 〈츄우신구라(忠臣藏)〉, 바쿠후 말기의 단체인 ‘신선조’를 그린 <신센구미(新選組)>(2004) 등 다수의 역사극이 일본 내에서 엄청난 인기를 누리며 만들어지고 있다.

이러한 역사 소재 드라마들은 역사에 대한 새로운 시각을 제공한다는 점에서 나름의 의의가 있을 수 있으나, 강력한 민족의식에 근거하여 역사를 인식하게 만들기 때문에 역사를 사실이 아닌 신화로 이해하게 만든다. ‘만들어진 전통’의 특성은 대체로 과거와의 연속성을 인위적으로 내세우려 든다는 데에 있다. 요컨대 ‘전통’은 새로운 상황에 대한 반응이다. 한 일본사극의 주인공이 “요즘 젊은이들은 무사도를 잊고 있다”고 꾸짖는 경우, 그것은 극중 캐릭터들을 향한 것일 수도 있지만 사실은 시청자들을 향한 일갈이거나 잃어버린, 지켜야 할, 아름다운 ‘전통’에 대한 회귀를 촉구하는 것이기도 하다. 그리고 역사드라마의 극중인물들이 그들의 ‘현재성’을 가린 채 현재의 시청자들에게 끊임없이 ‘재현된’ 모습으로 말을 걸을 경우, 이것은 전통이 되고 현재에 대한 해석적 참조점으로 뿌리내리게 된다.

한국의 역사드라마 중 고구려를 다룬 드라마들은 소재의 빈곤문제에 대한 돌파구를 찾았을 뿐만 아니라 주변국의 과거사 왜곡이라는 정치현실에 따라 높아진 민족적, 국민적 관심과 맞닿아 시너지효과를 창출해냈다. 중국의 고구려사 왜곡이 고대사에 대한 한국인들의 관심을 높여준 결과라고 할 수 있는데, 주몽이나 광개토대왕, 연개소문, 대조영은 ‘민족의 영웅’, ‘민족적 자긍심’, ‘민족의 진취적 기상’ 등 민족주의적 이미지에 닿아 있다. 혹자들은 중국과 같이 큰 나라를 이겨냈던 과거에 대한 향수가 오늘날의 ‘강대국 컴플렉스’를 자극하는 방향으로 이용될 수 있다고 우려한다. “학설이 정립되지 않은 과거를 들어 오늘날 한국사회의 ‘한민족중심주의’를 부추길 수 있으며, 이는 드라마의 상업성과도 맥을 함께 한다. 거대한 자본을 투여한 까닭에 충분한 시청률을 담보하기 위해선, 손쉽게 접근할 수 있는 선정적 민족주의에 기댈 가능성이 높다” 김진철, 「사극, 선정적 민족주의 비켜갈까」, <한겨레>(2006. 1. 6.)는 것이다.

영화 역도산 포스터

역사영화, 역사드라마가 흥행을 위해 선정적 민족주의에 기댄다는 것은, 민족주의 정서를 담지 않은 사극이 흥행에서 성공하기 어렵다는 뜻이기도 한다. <청연(靑燕)>(2005), <역도산(力道山)>(2004)과 같은 영화의 주인공들이 일본을 제압한 ‘난세의 민족영웅’ 대신 탈민족적 ‘세계인’이 되는 것을 택하자 관객들의 반응은 차가웠다. 영웅 이미지를 벗긴 인간 이순신에 대한 해석은 강력한 리더쉽의 ‘불멸성’에 의해 밀려났다. 이에 대해 권혁범은 “민족주의, 남성주의, 가족주의 세 요소를 짬뽕하되 웰메이드만 하면 대박이라는 흥행공식이 성립됐다”는 다소 거칠지만 일리 있는 분석을 내놓았다. 신윤동욱, 「‘애국’ 사세요. ‘영웅’도 팝니다!」, <한겨레21>(2008. 3. 18.) 재인용 같은 맥락에서 <실미도(實尾島)>(2003)와 <한반도>(2006)의 성공은 결국 한국의 막강한 민족주의 정서 때문이라 결론이 가능해진다. 그렇다면 민족주의를 벗어난 역사인식은 불가능한 것일까? 과연 이 둘은 불가분인가?

지금 한국에서 민족주의와 탈민족주의 논쟁이 거세다. 민족주의의 배타성 등 부정적 측면을 반성하는 움직임이 최근 몇 년 사이 국내학계에 확산되면서, 민족은 상상적 허구라는 주장도 늘어가고 있다. 물론 그 반론도 만만치 않다. 이것 아니면 저것이라는 이분법적 사고방식에는 문제가 많지만 역사와 전통이라는 옷을 입은 ‘민족주의’만큼 교묘하고 효과적이며 파급력이 높은 문화상품은 또 없을지 모른다. 우리가 ‘전통의 발명’에 주의를 기울여야 하는 것은 그것이 사람들의 감정구조와 인식체계에 상당한 영향력을 발휘하기 때문이다. 기억은 망각을 동반한다고 했다. 역사는 권력에 의해 필요한 부분만 선택되고 만들어진다. 그러나 전통의 재구성이 ‘민족주의’를 담고 있기 때문에 위험하다‘는 식의 결론도 지나치게 문제를 단순화하는 것일지 모른다.

주)

1 1701년(겐로쿠 14년) 아코오번(藩) 번주 아사노 타쿠미노카미()가 키라 코오즈케노스케(吉良上野介)에게 깊은 원한으로 죽이려하지만 실패하고 바쿠후의 명령으로 할복자살했다. 다음해 아사노의 가신과 아코오번의 무사들이 복수를 위해 키라의 목을 베어 주군의 묘에 바치고 할복자살한 일련의 사건.

盧秀姸 1977년 인천생. 인천영상위원회 전문위원. 최근 글로 「낯선 것이 우리를 구원하리라-영화<아르헨티나 할머니>」 등.

absinthe@ifac.or.kr

|