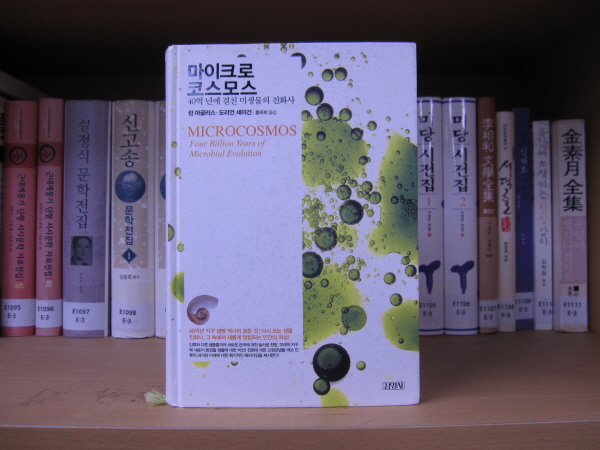

린 마굴리스·도리언 세이건 지음, 홍욱희 옮김, 『마이크로 코스모스-40억 년에 걸친 미생물의 진화사』, 김영사, 2011.

책의 개인사 : 이수영_인간이 아닌 존재의 시각으로 지구를 이해하기

린 마굴리스·도리언 세이건 지음, 홍욱희 옮김, 『마이크로 코스모스-40억 년에 걸친 미생물의 진화사』, 김영사, 2011.

인터뷰 및 정리 : 박석태(본지 편집주간)

플랫폼 : 『플랫폼』 독자에게 자신을 소개해주신다면?

이름은 이수영. 미술 창작하면서 살아요.

플랫폼 : 인천 출신은 아니라고 아는데, 고향은 어디인가요?

서울이에요. 서울에서 모든 학교를 다 나왔어요. 인천은 인천아트플랫폼 입주작가로 오게 되면서 인연을 맺었어요. 거기서 3년을 지냈고 자연스럽게 인천에 작업실까지 내게 되었죠. 인천에 정도 들었을 뿐 아니라 임대료가 싼 이유도 있고요. 그럭저럭 4년째 인천에서 살고 있네요.

플랫폼 : 살면서 느낀 인천의 매력을 어떻게 설명하시겠어요?

처음 인천아트플랫폼이 있는 개항장 근처에서 3년을 살았는데 매력이 아주 많은 곳이라는 걸 알게 되었어요. 여기는 오래된 골목, 시장, 그리고 맛있는 백반집이 아주 많기도 하고 뭔가 재미있는 동네로 느껴져요. 특히 제가 좋아하는 장소도 있는데요, 자유공원에 올라가면 인천항이 훤히 내려다보이는 곳을 저는 사랑하죠. 커다란 상선이나 원양어선 같은 큰 배를 보며 머릿속에서 끊임없는 상상을 하게 돼요. 뭐랄까, 먼 곳에 대한 막연한 동경이 빚어내는 상상 내지 그리움이라고 할까요. 안개가 끼는 등 일기에 따라 항구의 모양이 달라지는 것도 그렇고 배를 보는 즐거움이 있는 곳이에요.

플랫폼 : 그렇다면 인천에 대한 좋은 기억만 있는 건가요?

음, 꼭 그렇지는 않아요. 제가 생각하는 나쁜 점이라면 일제강점기의 슬픈 역사가 뭉뚱그려져서 낭만적으로 포장되는 경향이 있는 것 같거든요. 개항, 근대의 시작과 같은 일이 일어났던 인천이라는 복합적인 시공간이 자유연애처럼 달콤한 말로 바뀌어 마치 환상처럼 비쳐지거든요. 그런데 곳곳에 있는 공간들, 이를테면 지금 역사자료관으로 쓰이는 한옥이나 조계지 계단 혹은 일본 은행 건물 등이 그런 역사를 상기시켜주는 것 같아요. 마치 제가 어릴 때 할머니와 할아버지가 싸우실 때 제가 못 알아듣도록 일본어로 대화하는 것 같다고나 할까요. 아무튼 인천은 그런 기억을 상기시키는 공간이죠.

플랫폼 : 그럼 오늘 소개하실 책은 뭔가요?

『마이크로 코스모스-40억 년에 걸친 미생물의 진화사』라는 책이에요.

플랫폼 : 미술 분야의 책이 아니군요? 이 책의 어떤 점이 흥미로웠나요?

이 책을 처음 접한 때가 2014년 2월이에요. 정확하지는 않지만 새로운 역사서술 방법인 ‘빅 히스토리’라는 관점을 취하고 있는 책이라는 점이 새로웠죠. 지금까지 역사를 다룰 때는 주로 대륙, 왕조, 사건 중심이었잖아요. 하지만 ‘빅 히스토리’는 그런 걸 무시하고 인간과 생명 간의 관계를 다룬다는 점에서 새롭죠. 이 책은 그런 관점을 보여줘요. 1/3 정도가 그러한 내용으로 채워지는데요, 그게 사실은 인간을 설명하기 위한 과정이죠. 이를테면 미생물이 어떻게 진화해왔는가가 아닌 미생물의 진화와 인간의 진화가 어떤 연관성을 갖고 있는가를 설명하기 위한 과정이에요. 그런 점이 매력적이죠. A라는 생명체, B라는 생명체, C라는 인간이 있다면 A가 인간일 수도, B도 인간일 수도 있다는 거죠.

여기서 ‘공생관계’라는 개념이 나와요. 즉 인간이 생겨날 때 미토콘드리아가 인간의 몸속에 들어와 공생관계가 시작될 수도 있었다는 이야기죠. 각각의 생명체를 하나의 개체로만 설명할 수 없다는 게 포인트에요. 어찌 보면 사실 통쾌한 관점이라고 할 수 있죠.

이 책의 6장의 소제목이 ‘산소의 대재앙’이거든요, 여기서 말하기를 ‘푸른 행성’으로 지구를 말하는 건 철저히 인간의 관점이라고 해요. 재미있는 대목이 나오는데, 처음 지구가 생겼을 때는 산소가 대가 중에는 없었대요. 바닷물 속에 녹아 있었고, 그 속에서 생활하는 생명체가 생기면서 수소를 다 써버리는 순간이 온 거죠. 결국 산소만 남고 그것이 대기 중으로 방출되었다고 해요. 그런데 이 과정에서 흥미로운 일이 벌어져요. 알사디피 산소란 무언가를 부식시키는 속성이 있잖아요. 즉 산화를 촉진하는 특성이 있는데 결과적으로 지구는 이 산소가 대기 중에 많아지면서 대재앙을 맞게 된다는 거죠. 그런데 이때 호기성(好氣性) 생명체가 생겨요. 이런 내용을 접하면서 인간만의 관점으로 지구를 바라보는 데는 한계가 필연적으로 따른다는 인식이 생겨요. 다시 말하자면 휴머니즘만이 어떤 해결책은 아니라는 이야기죠. 뭐랄까, 가이아의 신탁을 동원이라도 해야 할까요. 후쿠시마 사태라든지 지구온난화 문제도 그렇죠. 휴머니즘이 아닌 지구적 관점을 회복해야 할 문제라고 봐요. 그런 점에서 이 책은 유의미한 지점이 있죠.

이 책의 저자 중 한 명인 린 마굴리스는 투쟁이 아닌 공생진화설을 주장합니다. 이 관점에서는 심지어 무생물과 생물을 구분하는 것조차 무의미해요. 오로지 관계와 변화를 중요시할 뿐이죠. 그래서 이 책의 마지막 장이 ‘미래의 소우주’라는 내용인데 상당히 의미심장해요. 여기서는 기계와의 공생이 인간 진화의 한 과정이 될 것이라고 봐요. 우리가 SF영화에서 기계가 인간을 지배하는 디스토피아적인 세계를 많이 봐왔잖아요. 그런데 이 책에서 제시하는 미래세계의 모습은 사뭇 달라요. 예를 들어 우리가 안경을 끼고 생활할 때 늘 그 안경을 의식하지 않고 일체감을 형성하는 것과 같은 원리라고 보면 되는 거죠. 이는 컴퓨터, 자동차의 경우에도 마찬가지죠. 이 책에서는 인간이 접하는 모든 것을 진화의 요인으로 설정하는데, 그런 관점이 신기하게 다가왔어요. 기계가 신체의 일부가 되는 것을 인간 진화의 단계로 파악하고 있는 거죠. 그런데 더 놀라운 사실은 저자가 이 책을 쓴 때가 1986년이었다는 겁니다.

플랫폼 : 서구에서 모더니즘이라는 세계관이 종말을 고하고 포스트모더니즘이 도래한 시점과도 일치하는 것 같은데요? 모더니즘이 개별적 세계관을 갖고 있었다면 포스트모더니즘은 혼성모방이나 패러디를 전략으로 삼으며 총체적 세계관을 지향하는 것처럼요.

네. 그렇다고 보여요. 아무튼 이 책에서는 공생진화론을 인류사 전반까지 확대해서 설명해요. ‘범지구적인 유전자의 교환’이라는 장에서는 바이러스의 생식 방식이 재미있어요. 즉 유전의 정보를 마치 프로그램 깔듯이 개체 사이의 유전자 정보를 교환하고 확산하는 방식인데 이게 굉장히 자유롭고 빨라요. 그러므로 개체로 생각하기 쉽지 않게 되죠. 오히려 집단 전체를 한 개체로 봐도 좋을 정도니까요. 유전자정보 교환방식을 설명하며 정보 교환의 방식이 다 다르다고 이야기해요. 유성생식은 나만의 가계, 혈통 등 사적인 사고에 머무르는 반면, 타 생물들의 유전정보 교환방식은 그 정보를 공유할 수밖에 없는 열린 체계라는 거죠. 넓게 보면 이것은 부계사회와 모계사회의 차이로 인식할 수 있을 것 같아요.

플랫폼 : 좋은 책에 대한 설명 잘 들었습니다. 마지막으로 <플랫폼>에 하고 싶은 말이 있다면?

많은 선수들을 초대해 놀 만한 놀이터가 되어 달라는 부탁을 하고 싶네요. (웃음)

#저자 약력

朴奭泰, 1971년 서울 생. 미술평론가, 본지 편집주간 stpark07@ifac.or.kr

|